時間:2018-07-27 來源:互聯網 瀏覽量:

新智元原創

編輯:Grace,聞菲

【新智元導讀】曠視宣布成立上海研究院,由前MSRA資深研究員危夷晨擔任負責人。從西雅圖、南京、成都到如今的上海,曠視人才招攬計劃全麵鋪開。是什麼吸引危夷晨離開供職12年的微軟?他將如何帶領曠視上海研究院?

今年7月,曠視宣布成立上海研究院,由前微軟亞洲研究院(MSRA)資深研究員危夷晨擔任負責人。

他在MSRA待了12年,也終於加入轟轟烈烈的計算機視覺創業大軍。

近年來,計算機視覺賽道上的競爭已進入白熱化,獨角獸們的每一個動作都引人注目。去年10月,曠視獲得4.6億美元C輪融資;11月,雲從獲得5億人民幣B輪融資;今年4月,商湯獲6億美元C輪融資,5月底,又再獲6.2億美元C+輪融資;6月中旬,依圖完成2億美元C+輪融資,7月再獲得1億美元融資。

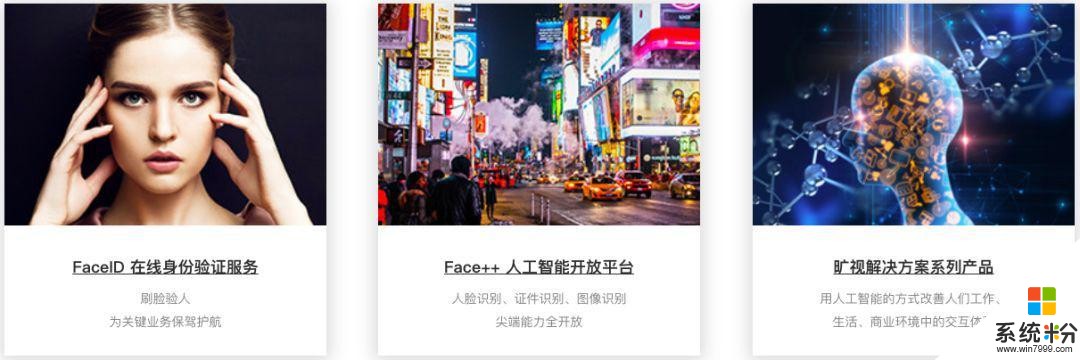

隨著融資規模和公司業務的快速進展,這幾家頭部公司的發展方向也逐漸成型和清晰。過去一提起曠視,往往等同於“刷臉”。然而,近些年曠視的業務逐漸多元化,進入安防、智慧城市、新零售等領域,全資收購艾瑞斯機器人進軍倉儲物流,進入手機領域與OPPO、vivo等廠商合作打造智能終端。

曾經,危夷晨並不認為單靠計算機視覺技術就能在市場存活下來,他認為技術隻是起點,從技術到產品還有漫長的過程,中間任何環節的失效都可能導致失敗。做產品難,做能持續賺錢的產品更難。

然而,人工智能是大勢所趨。麵對曠視的邀請,危夷晨選擇相信自己的感覺。他告訴新智元:“這樣一個可能改變職業生涯和行業發展的機會我不能錯過。這次的轉變應該說是水到渠成吧。”

雖然計算機視覺行業存在一定的炒作和泡沫,但是真實需求是切實存在的。危夷晨認為這是一個前所未有的黃金時代,充滿了不確定性和機會,也將造就一大批成功者。

“未來的技術人員也許應該是算法工程師和研究員的混合體,”危夷晨說,“無論個人還是公司,都應該堅持長期投入,樂觀並保持謹慎。”

近日,新智元對危夷晨進行了專訪,揭秘他和曠視上海研究院背後的故事。

危夷晨是計算機視覺領域的資深專家,發表頂會和期刊論文40餘篇。Google scholar論文引用5000餘次, h-index 為28。擁有10餘項美國專利。科研成果被轉化到多個微軟產品,包括Xbox Kinect,Windows Hello,Bing, Office, Hololens,Microsoft Cognitive Service,微軟小冰等。

微軟十二年,科研與產品並重十二年又稱為“一紀”或者“一輪”,對於中國人來說似乎蘊含著某種特別的含義。

回到十二年前的2006年,危夷晨在香港科技大學計算機係讀博士,師從權龍教授。畢業後,他加入了如今號稱“中國互聯網黃埔軍校”的微軟亞洲研究院,一待就是十二年。

研究院寬鬆的氛圍,豐富的產品應用場景給他帶來了全方位的機會:從人臉、手勢、人體、車到萬物;從識別、檢測、跟蹤、屬性到檢索;從圖像、視頻到3D;從寫代碼、寫論文、寫專利、到標數據;從陽春白雪的純科研、高大上的黑科技產品,到跨公司的合作項目;從單打獨鬥完成整個項目,到帶領團隊放手培養年輕人。

他說,“我覺得我比大部分科研人員幹過的都雜。這有助於全麵發展,挺好的。”新智元記者能感到,他確實樂在其中。

危夷晨十餘年的科研工作涉及到多個方向,產生了不少代表性成果,進入到多個微軟產品。博士期間,他基於圖像的三維頭發建模工作發表於圖形學頂會SIGGRAPH。他在人臉識別、檢測和關鍵點識別方向的一係列工作,是微軟多個人臉應用產品的基礎,包括Kinect,Windows Hello等。其中,發表於CVPR 2014的每秒3000幀人臉關鍵點檢測技術,首次能夠在手機實時運行,大幅提高了性能和精度,在業界影響巨大。

他在手勢識別和跟蹤方向耕耘數年,發表於CVPR 2014的工作是第一個能夠在PC CPU上實時運行的全自由度手勢跟蹤係統,啟發了該領域後續一係列的工作。

在深度學習時代,危夷晨帶領團隊發表了多篇高質量論文,包括可變形卷積網絡,用於物體檢測的關係網絡,以及高性能的視頻物體檢測等,並在COCO 2016和2017中分別獲得物體分割任務第一和物體檢測任務第三的好成績。他最近發表於ECCV 2018的人體關鍵點檢測工作在各評測集上均得到最優性能,進一步推動了該方向的發展。

對於技術轉化到產品,危夷晨有著超出大部分科研人員的熱情。那始於2009年的夏天,他回憶道,“當時,孫劍(注:曠視首席科學家,研究院院長)找到我說,‘Kinect要做人的識別,我們上吧’。那時,Kinect還是內部的秘密項目,叫‘Project Natal’,人臉識別技術還很不成熟,我也沒有產品經驗。現在想想,可能是無知者無畏吧,我接下了這個前途未卜的任務。”

“沒有現成的數據和經驗可參考,我們自己拍數據,寫算法,每周和西雅圖的產品團隊開會討論,共同開發。這段經曆和之前的科研完全不同,珍貴而又難忘。8個月後,我們的技術成功進入Xbox,叫做Kinect Identity,傳遞給了千家萬戶。這是當年研究院在產品轉化上很有影響力的成果,在全院大會上被評為年度最佳項目。讓我尤其自豪的是,其中的核心算法代碼幾乎全是我寫的。那種成就感是無以倫比的。從此我意識到,我喜歡幹這個。”

此後,危夷晨參與了很多項目,包括一些核心產品的開發,如早期的HoloLens。然而,不少項目卻以失敗告終。他逐漸意識到,一個好的產品遠不止於技術本身。技術隻是起點,由此到產品的成功是一條漫漫長路,中間任何環節的失效都可能導致失敗。走完這條路要求科研人員拓展自己的思維方式和升級各種技能。在微軟的這些年,他在這條路上一直進行著思考和實踐。

從市值突破8000億美元的微軟,到加入AI獨角獸曠視,接受新的挑戰2014年起,深度學習的大火從學術界燒到了工業界。似乎在一夜之間,計算機視覺的科研人員們變成了香餑餑,在市場上被瘋狂爭搶。同行們頂著光環紛紛進入新興市場開疆辟地,這讓人無法不動心。

然而,踩過不少坑的危夷晨深知這條道路的艱難和繁榮背後的風險。“在很長一段時間內,我不太相信純粹靠視覺技術的公司能活下來。做產品難,做能持續賺錢的產品更難。”他對新智元記者這樣說道。

然而,這是大勢所趨。隨著各行業的需求被技術的進步激發,人工智能進入國家戰略,燎原之勢已成。曠視無疑是這波浪潮中的佼佼者。從最初的雲服務,到在金融和安防領域站穩腳跟,再到如今在手機、物流和零售等領域開拓新天地,如今的曠視已經牢牢站在了AI產業的前沿,不僅在技術上領先,在商業模式上也在不斷探索,團隊也從去年的600人增加到如今過千的規模。

曠視的產品線與商業模式日益豐富

團隊越來越大,對於技術和管理人才也是求賢若渴。2018年初,危夷晨接到了曠視科技的邀請,負責新成立的上海研究院。相比大公司的按部就班,充滿活力、挑戰和機會的曠視,對已有十餘年工作經曆,渴望突破的他,充滿了吸引力。

這次,他選擇了相信自己的感覺。

“微軟其實是一個少見的優秀公司,最近市值已經突破了8000億美元。然而,曠視對於視覺領域從業者的吸引力也讓人難以抗拒。”危夷晨說:“它有一流的技術,長遠的願景和一大群優秀的人才。這樣一個可能改變職業生涯和行業發展的機會我不能錯過。這次的轉變應該說是水到渠成吧。”他對新智元記者說。

今年七月,危夷晨正式加入曠視,擔任曠視上海研究院負責人。

“從大公司高級研究員到創業公司研究院負責人,你會有角色轉換的不適嗎?”麵對新智元的問題,危夷晨回答說,其實這個新角色的不少職能之前在微軟的工作中已有體驗。他和許多產品組有過合作,也帶領團隊做出過高質量的科研工作,對於技術產品轉化和團隊管理有一定經驗。

然而,和更加象牙塔的大公司相比,創業公司的研發團隊要直麵產品的壓力,挑戰要大得多。

危夷晨說:“我一直致力於解決實際技術問題,創造價值。在新的崗位上,招聘人才,幫助年輕人成長,學習新的產品和商業知識,提高團隊溝通和協作能力。這些既是新的挑戰,也是鍛煉和成長。”

“我做好心理準備了。”

我們處在技術輪回的頂端,需要樂觀、謹慎和開放“當年做3D問題的時候,真想不到能和如今的AI浪潮產生交集。很是奇妙。”這是危夷晨對曠視的3D人臉技術實際落地的新聞在朋友圈的評論。

剛開始讀博時,導師告訴他,“計算機視覺就是研究如何從2D到3D”。於是,危夷晨埋頭研究了五年的3D問題。然而,工作後他卻發現,3D技術的用武之地有限,機器學習技術反而更受青睞。

隨著機器學習尤其是深度學習近些年來的發展,現在已經少有研究3D方向的年輕學者了。然而,如今大火的領域,如虛擬/增強現實,無人駕駛,包括最近曠視正在突飛猛進的手機方向,都有對於3D技術的強烈需求,卻又麵臨人才匱乏的窘境。

原來,技術是有輪回的。

在人工智能的大視角下,又何嚐不是如此?過去的半個多世紀,人工智能的發展經曆了三起兩落。前兩次的過度炒作和泡沫曾將這個行業打入低穀,而這一次不同以往。對於工業界的現狀,危夷晨認為,“僅僅依靠技術和人才就能獲得追捧的紅利期早已結束。大家都意識到,隻有堅持打磨產品,深耕行業,重視落地的公司,才能獲得市場的認可。

危夷晨說:“雖然這個行業依然存在著泡沫和炒作,但是大量的需求是真實存在的,技術、計算力和數據這三大核心驅動力也在持續進步。這是一個前所未有的黃金時代,充滿了不確定性和機會,也將造就一大批成功者。無論個人還是公司,都應該堅持長期投入,樂觀並保持謹慎。”

回到視覺技術本身,危夷晨認為,目前這個領域幾乎所有的問題都已被深度學習統治,包括和機器學習幾無交集的傳統三維幾何問題,近年來也呈融合之勢。深度學習工具越來越好用,效果也往往不錯。這大幅降低了研發人員進入門檻,促進了工業界和學術界的繁榮,卻也容易造成研發人員視野的狹隘和能力的局限,尤其容易誤導剛剛進入這個方向的年輕人。

他評論道,“不少同學能夠熟練的做實驗,卻缺少分析問題的能力,對於視覺的基礎知識如幾何,圖像處理,傳統機器學習等都了解不多,基礎不夠紮實。遇到問題就是兩板斧:調參數和堆數據。這並不利於長期發展。”

在危夷晨看來,未來的技術人員也許應該是算法工程師和研究員的混合體。算法工程師需要能高效運用現有工具和算法滿足業務需求,而研究員需要有紮實的底層知識,開放的思維方式和創造新知識的能力。

“切忌把深度學習工具當黑盒子使用,而要去探尋問題的本質”,這是危夷晨對有誌於從事計算機視覺科研的年輕人的建議。

曠視布局上海,招聘人才不設上限新智元記者最後的問題聚焦在了曠視上海研究院的定位和人才需求上。

對此,危夷晨介紹,曠視立誌做世界一流的人工智能公司,上海研究院的成立是其布局中的重要一環。上海是全球大都市,具有優質的教育資源,既是長期的人才基地,也有著豐富的產業需求。例如,曠視最近的OPPO手機項目就是在上海完成的。“北京的同事來到上海幹活,很辛苦。有個基地的話會好很多。”他笑道。

曠視移動端 AI 解決方案

那麼,上海研究院和之前成立的西雅圖、南京和成都研究院有何不同呢?“沒有本質的不同,”危夷晨說:“它們都出自於招募人才和擴展業務的需要,同時重視基礎科研和公司業務支持,並互相配合。”

“當然,具體做的事情會根據人員情況和業務需求各有側重,靈活調整。”危夷晨說:“目前,在產品層麵,上海研究院側重於人臉和物體識別的核心技術研究和產品支持,並與北京研究院緊密協作。在科研層麵,則沒有什麼限製。”

關於對人才的期望,危夷晨回答:“在這個年代,技術和產業需求都在迅速發展和變化,很多時候沒有經驗可循。對於研發人員,我想最重要的素質應該是開放的思維方式,強大的自學能力和追求極致的精神。”

據介紹,曠視上海研究院位於漕河涇開發區,剛剛起步就已經吸引了來自上海交通大學,複旦大學等高校的員工和實習生近10名。對於未來的招人計劃,危夷晨表示,“對於有誌於投身視覺方向的優秀人才,我們隨時歡迎。既需要研究員也需要工程師,不設硬性的門檻。招聘通道長期開放,人數不設上限。”

曠視首席科學家、研究院院長孫劍表示:“目前曠視科技已經有很多來自上海或南方的同學。我們也了解有更多的人才希望在不同風格的城市發展。我們成立上海研究院,希望吸引人才一起來加入人工智能這波技術革命。上海研究院將會是曠視重要的研發力量。我們會在基礎科研和產品方麵重點和長期的投入。”

了解更多,訪問危夷晨個人主頁:www.yichenwei.org